皆さんこんにちはmasa BLIK ito(まさぶりっくいとう)です。(@masabliks)

ギタリストの皆さんピックアップの高さ調整気をつけていますか?

さらにすべての弦のポールピースから弦の距離を調整していますか?

自分はピックアップの高さを揃えたら各弦からポールピースの距離は1弦と6弦しかみていませんでした。

今回実際に「各ポールピースと弦との距離」を調整してみると各弦の分離感と音量感に変化が出て弾きやすさに結構な違いが出てきたのでここにまとめようと思います。

目次

ハムバッカー編

「ピックアップ自体の高さ」と「ポールピースの高さ」の違い

ここでまず

- ピックアップ自体の高さ

- ポールピースの高さ

の違いを分けて考えたいと思います。

弦を振動をピックアップで拾って電気信号化すると考えると

- ピックアップ自体と弦との距離

- 各ポールピースと弦との距離

というように、ここでは言い換えられるとします。

ちなみに測定には0のメモリから始まる下のようなスケールを使用すると便利です。

こんな感じのリペアセットだとスケールもドライバーも入っています。

ピックアップ自体の高さ

ピックアップと弦人の距離はたいていメーカーサイトでも

- 6弦ポールピースから弦の底面部分が2~3mm前後

- 1弦ポールピースから弦の底面部分が2mm前後

などと書かれていることが多いと思います。

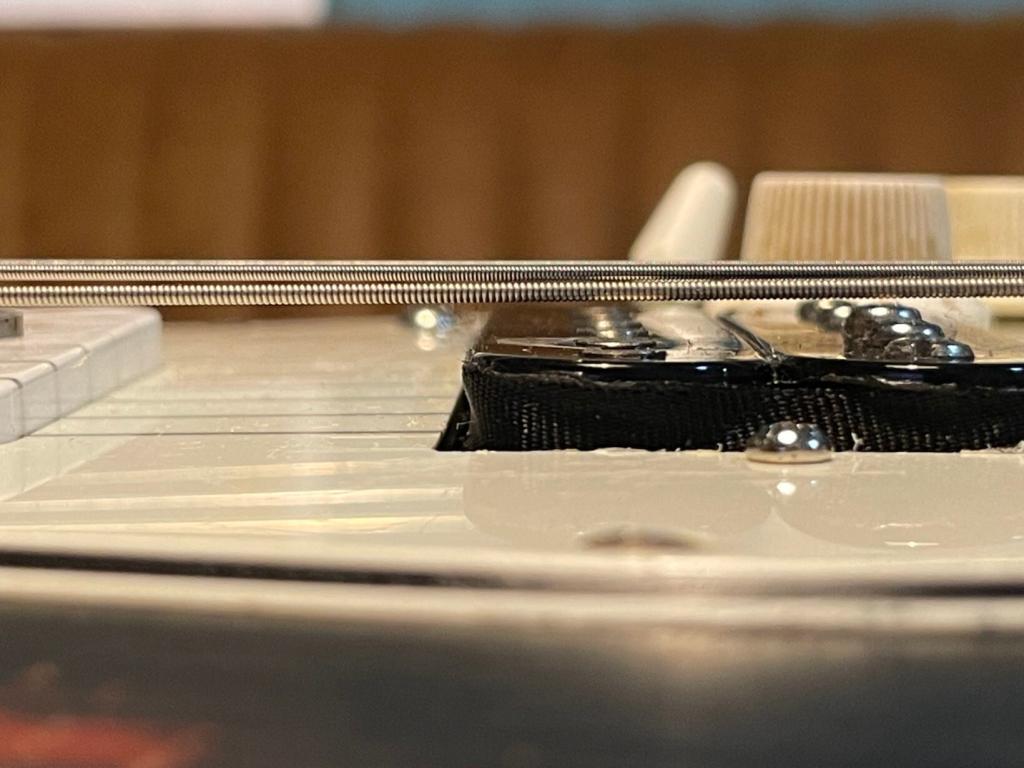

これはピックアップ横の写真のネジで調整する「ピックアップ本体の高さ」です。

一般的に

- ピックアップ本体の高さが高い:出力が上がりがち、歪みやすくなる、音量大きくなる

- ピックアップ本体の高さが低い:出力が下がりがち、分離が良くなる、音量低くなる

という傾向があります。

ポールピースの高さ

更に推し進めて1弦と6弦だけでなく、2弦、3弦、4弦、5弦のポールピースと弦の距離も考えていくことが、「ポールピースの高さ」を調整していくことになります。

調整するにはマイナスドライバーを使い、各ポールピースを回していくことになります。

まず距離を測ってみると多くの場合指板のアールに合わせて弦高調整をしているので、

- 6弦、1弦の距離:A

- 3弦、4弦の距離:B

- 2弦、5弦の距離:C

とするとA、B、Cの数値が結構違っていることに驚くかと思います。

一般的に

- ポールピースが弦と近い:高域が出やすい、その弦の出力が高くなる、アタックが出やすい

- ポールピースが弦と遠い:高域がマイルド、その弦の出力が下がる、アタックがマイルド

という傾向があります。

ポールピースの高さと弦の関係

調整に関しては各弦の音量がイメージ通りになるようにポールピースをマイナスドライバーで調整していくことになるのですが

クリーントーンでヘッドルームが高い(強く弾いても歪みにくい)状態で調整するとわかりやすいです。

アンプで歪んでいる状態だと、各弦の音量が歪み具合によって分かりづらくなってしまいます。

そこで、調整されていない場合、各弦の音量が一定でないことに気づくと思います。

ポールピースの高さが一定の場合6弦と3弦の音量が大きくなりがちです。

逆に4弦と1弦は小さくなりがちになってきます。

これはプレーン弦の太さと、巻弦の芯線の太さの関係でポールピースの磁力の受けやすさが変わってくることが影響しています。

4弦は巻弦ですが、芯線が細いので音量が低くなりがちになります。

ピックアップ本体とポールピースの高さ調整の仕方

こちらの動画が大変参考になります。

- ピックアップ本体の高さを調整し大まかな出力を決める

- ポールピースの高さで分離感や各弦のバランスをとる

という流れで調整していくことになります。

暫定的な自分のセッティングはリアピックアップ(Seymour Duncan SH-5)最終22Fを抑えて弦とポールピースの上部の距離は

- 1弦 2.1mm

- 2弦 2.5mm

- 3弦 3. 4mm

- 4弦 2.3mm

- 5弦 2.5mm

- 6弦 2.5mm

くらいになりました。

弾き方やよく弾くフレーズで出てきてほしいところが変わったりするのでそこらへんも考えて調整すると良さそうです。

実際音量差をなくそうとしても、すべてのポールピースが同じ高さにならないところも面白いところです。

このように調整することで、クリーン時のバランスはもちろん、歪ませたときの各弦の分離が良くなり、細かいフレーズの抜けが良くなりました。

ピックアップ本体を下げ目にしながらポールピースを上げ目にしたり、その逆にしたりしてもニュアンスが変わってくるので、そこを変えても楽しめます。

ギターの場合、3弦や2弦でコードのテンションや3度を押さえる事が多かったりするので、あまりポールピースを引っ込めすぎてもコード感が失われやすくなるようです。

シングルコイル編

次にシングルコイル編ですが、通常のシングルコイルは

ポールピースの高さを実質変更できません…

ハンマー等で叩いてポールピースを調整する方法もなくはないのですが、断線の危険性があるのでオススメできません。

シングルコイルの場合、ポールピースの高さに注目すると種類がいくつか分かれるのでそれをまとめます。

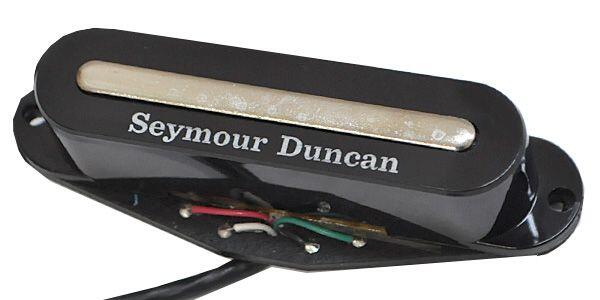

スタガードタイプ

ビンテージ系のシングルピックアップはこれになっています。

3弦のポールピースが高めになっていて、2弦は引っ込んでいます。

昔の弦のゲージが太めで3弦が巻弦になっているため、バランスをとるためこのかたちになっているのですが

現代のレギュラーゲージのギターで弾くと実音量は

- 3弦の音量が大きくなりがち

- 2弦の音量が低くなりがち

になります。

自分で弾いていて気づいたんですが、ビンテージ系のピックアップを付けているギターだと自然と音量をある程度揃えて弾くようにアジャストしている部分がありました。

ビンテージ系のシングルコイルが好きなギタリストはピックアップの高さをある程度揃えたら、各弦の音量差は自分で揃えていくという「道」を歩いて行く運命…

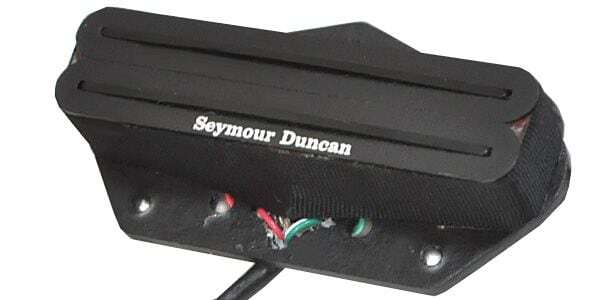

フラットポールピース

ビンテージ系の音量差をカバーするのに発明されたのがフラットポールピースです。

各弦のポールピースを揃えた仕様となっています。

上のスタガードと比べると特に2弦に違いが見られると思います。

自分の3シングルのストラトタイプはフロント、ミドルがスタガード、リアがフラットタイプのピックアップを載せています。

Seymour Duncanなどのピックアップではフラットタイプのものは、出力が高めの現代的なシングルコイルが多いイメージですね。

クォーターパウンド

ポールピースが大きくなっているタイプのシングルコイル。

こちらはフラットタイプに含めてもよいのですが、一応別に。

ポールピースが大きくなっていて、さらにコイルの巻数も多くなる傾向になっていて

- 出力高め

- 抵抗値高め

のものが多いです。

そのため通常のシングルコイルより太く、高域は控えめ、歪みやすいタイプのピックアップが多いです。

アジャスタブルポールピース

DimazioなどのPUに見られるタイプ。

六角レンチでハムバッカーのように調節できるタイプです。

あまり流通している種類が多くなく、選択肢が狭まってしまうのが問題です。

バータイプ

こちらも純粋なシングルコイルでは珍しいタイプ。

ツインブレードのシングル形状のハムバッカーでは結構あります。

こちらも選択肢がそんなに多くないです。

ピックアップのポールピース調整 まとめ

主にハムバッカーのポールピース調整ばかり書いてしまいましたが、なかなか奥が深くピックアップの印象が結構変わったりするのがおもしろいところです。

調整しながら気づいたのですが、シングルコイルとハムバッカーではそもそも弾く発想が自分の中で結構違っていたのも大きな気づきでした。

ピックアップ交換の前にひとまず調整で詰めてみると、意外と気にいるかも知れません。